1.12. Блоки для детей

Блоки для детей

Визуально-блочная событийно-ориентированная среда программирования

Визуально-блочная событийно-ориентированная среда программирования — это программная система, в которой создание программного поведения осуществляется через манипуляцию с графическими элементами (блоками), соединяемыми по принципу «пазла». Каждый блок инкапсулирует конкретную синтаксическую конструкцию или семантическую единицу — например, условную инструкцию if, цикл repeat, вызов функции, присваивание переменной, отправку сообщения или реакцию на событие (например, клик мыши или нажатие клавиши).

Такие среды, как правило, реализуют событийно-ориентированную модель выполнения: программа состоит из набора объявлений реакций на события — триггеров, которые запускают последовательности блоков при наступлении определённых условий. Это позволяет смоделировать поведение интерактивных систем (игр, анимаций, симуляторов), не вводя учащегося в сложности управления потоком выполнения вручную.

Синтаксис блоков конструируется таким образом, чтобы исключить ошибки, невозможные в текстовом коде: нельзя вставить блок сложения в место, где ожидается логическое условие; нельзя оставить «висящим» блок без родительского контекста; нельзя нарушить синтаксическую структуру, поскольку сама форма (выступы, пазы, цвета, надписи) навязывает корректную комбинацию. Тем самым достигается синтаксическая избыточность, компенсирующая отсутствие у новичка внутренней модели грамматики языка.

Важно, однако, подчеркнуть: такие среды моделируют текстовое программирование. Они абстрагируют синтаксические ограничения, но не семантику: логическая ошибка (например, бесконечный цикл, неправильное условие ветвления) остаётся возможной и даже вероятной. Именно через эти ошибки формируется понимание последовательности, условности и причинно-следственной связи — основ вычислительного мышления.

Почему именно блоки — и почему именно для детей?

Причина применения визуально-блочных интерфейсов в обучении детей лежит в когнитивной адекватности. Исследования в педагогической психологии (в частности, теория Пиаже о стадиях когнитивного развития) указывают, что дети младшего и среднего школьного возраста (6–12 лет) находятся на стадии конкретных операций, когда абстрактное, символическое мышление ещё не полностью сформировано. Для них оперирование с буквенно-цифровыми последовательностями без визуальной поддержки требует значительных когнитивных усилий, отвлекающих от сути — от логики построения алгоритма.

Графические блоки снижают когнитивную нагрузку внешнего типа (по терминологии Свеллера): вместо того чтобы помнить, как правильно расставить скобки, двоеточия, отступы и точки с запятой, ученик концентрируется на структуре рассуждения. Форма блока заменяет синтаксис; цвет — семантическую категорию (например, синий — движение, зелёный — управление, фиолетовый — операции с данными); пространственная компоновка — иерархию вложенности. Это обеспечивает семиотическую трансляцию: перевод абстрактных понятий (цикл, переменная, событие) в зрительно-тактильные метафоры, доступные восприятию.

При этом важно избегать заблуждения: визуальные блоки — это полноценная формальная система, обладающая выразительной мощностью, сопоставимой с упрощёнными императивными языками. Например, Scratch позволяет реализовать рекурсивные алгоритмы, конечные автоматы, простые физические симуляции — при условии, что автор программы способен удержать в уме соответствующую модель. Таким образом, блоки служат когнитивным промежуточным слоем между интуитивным пониманием последовательности действий и формальным описанием алгоритма.

Более того, они способствуют развитию структурного мышления: соединение блоков требует явного указания порядка и вложенности. Нельзя написать «сначала A, потом B», не соединив их физически; нельзя создать ветвление, не поместив блоки внутрь условия. Такая тактильная грамматика формирует устойчивые паттерны понимания управляющих конструкций — паттерны, которые затем легко переносятся на текстовые языки.

Исторический контекст

Предыстория визуальных сред уходит корнями в 1960-е годы, к разработке языка Logo Сеймуром Пейпертом и его коллегами в рамках проекта «Искусственный интеллект» в MIT. Logo был текстовым языком, но его ключевой педагогической метафорой стала черепашка — виртуальный или физический агент, управляемый командами вроде вперёд 100, направо 90. Важнейшим прорывом стало то, что язык проектировался как средство познания: через экспериментальное взаимодействие с черепашкой ребёнок формировал интуитивные представления об углах, координатах, рекурсии, процедурной абстракции.

В 1990-е годы появляются первые попытки визуализации кода: Stagecast Creator (основанный на идее «программирования по примеру»), AgentSheets (для моделирования многоагентных систем), LEGO Mindstorms (с графическим интерфейсом на основе иконок). Однако все они оставались узкоспециализированными или коммерчески недоступными.

Прорыв произошёл в 2003 году с запуском проекта Scratch в Lifelong Kindergarten Group (MIT Media Lab) под руководством Митчела Резника. Scratch объединил достижения Logo (черепашка → спрайты), объектно-ориентированной парадигмы (спрайты как автономные сущности с поведением), и события (реакции на клики, клавиши, сообщения). Ключевыми инновациями стали:

- Каталогизация и совместное использование проектов — встроенная онлайн-платформа, где любой пользователь может опубликовать, скопировать и модифицировать чужой проект (принцип remix), что создаёт экосистему социального обучения;

- Мультимедийная интеграция «из коробки» — встроенные редакторы спрайтов и звуков, библиотеки изображений и аудио;

- Событийная модель, ориентированная на интерактивность, что соответствует интересам детей (игры, анимации, истории);

- Открытая лицензия и бесплатность, обеспечивающая глобальное внедрение.

Scratch быстро стал де-факто стандартом в начальном обучении программированию. К 2025 году его использовали более 90 миллионов человек в 150 странах, а версия Scratch 3.0 (2019) полностью переписана на HTML5/JavaScript, что обеспечило кроссплатформенность и поддержку веб-устройств.

Однако Scratch оставался замкнутой экосистемой: блоки не транслировались в «настоящий» код. Это ограничивало его применимость на следующем этапе обучения — когда ученик готов выйти за пределы визуальной метафоры и перейти к текстовым языкам.

Как детей учат программировать и мыслить

Обучение программированию в детском возрасте не ставит целью подготовку профессиональных разработчиков. Его задача — развитие вычислительного мышления (computational thinking), термин, введённый Сеймуром Пейпертом и развитый Джинетт Уинг в 2006 году. Под этим понимается способность:

- декомпозировать сложную задачу на простые составляющие;

- распознавать паттерны и обобщать решения;

- формулировать абстракции — выделять сущностные характеристики и скрывать детали реализации;

- конструировать алгоритмы — последовательности точно определённых шагов, приводящих к решению.

Визуально-блочные среды идеально подходят для формирования первых трёх компонентов. Декомпозиция естественным образом выражается в разбиении поведения спрайта на отдельные обработчики событий (при щелчке, при получении сообщения); паттерны проявляются в повторном использовании одинаковых структур (например, циклической анимации или логики столкновения); абстракция достигается через пользовательские блоки — процедуры без параметров (в Scratch 2/3) или с параметрами (в более продвинутых средах, например, Snap!).

Однако четвёртый компонент — алгоритмизация — сталкивается с фундаментальным ограничением: отсутствие обратной связи по семантическим ошибкам. В текстовом языке отладка — неотъемлемая часть процесса: вывод стека вызовов, контроль значений переменных, пошаговое выполнение. В блочных средах, особенно на начальном уровне, такая диагностика зачастую сведена к наблюдению за поведением спрайта: «почему он не движется?» — и далее — методом проб и ошибок. Это формирует эмпирический стиль мышления, полезный на ранних этапах, но опасный при переходе к сложным системам, где поведение не наблюдаемо напрямую (например, обработка данных, сетевое взаимодействие).

Поэтому современные педагогические методики настаивают на постепенном снятии визуальных подпорок:

- Этап 1. Визуальное конструирование — ребёнок создаёт проект в Scratch, фокусируясь на логике поведения.

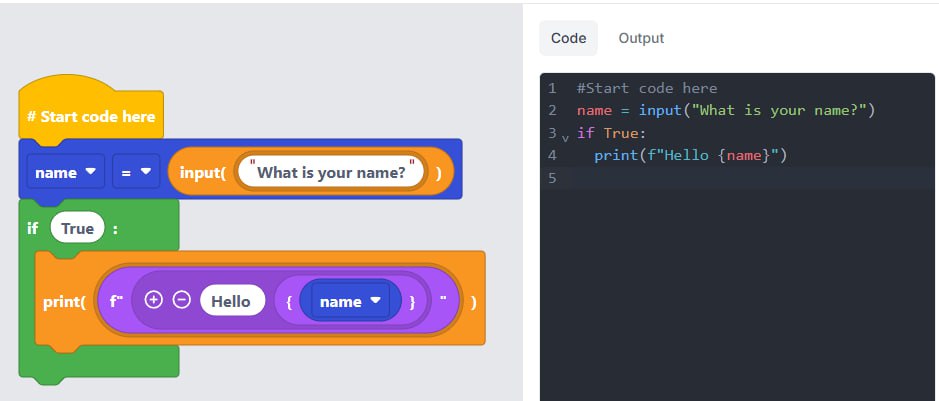

- Этап 2. Дуальный режим — одновременный просмотр блочной структуры и генерируемого/соответствующего текстового кода (как в EduBlocks).

- Этап 3. Частичная ручная коррекция — ученик вносит изменения в текстовый код (например, меняет число в цикле или имя переменной), наблюдая, как это влияет на поведение.

- Этап 4. Переход к IDE — работа с фрагментами реального кода в упрощённой среде (Thonny, Mu Editor), затем — в полноценной IDE с подсветкой и отладчиком.

Каждый переход должен быть семантически мотивирован: «вот ситуация, которую блоками выразить невозможно — давайте посмотрим, как это делается в Python» (например, списки переменной длины, работа с файлами, обработка исключений).

Блоки для детей

Scratch (разработка MIT, 2007–н.в.) — это замкнутая визуальная экосистема. Его сила — в целостности: единый редактор спрайтов, звуков, сцен; встроенная социальная платформа (scratch.mit.edu); продуманная педагогика через ремиксы и проекты сообщества. Однако его слабость — в изоляции. Блоки Scratch не имеют однозначного текстового эквивалента: они реализованы на JavaScript (в Scratch 3.0), но их внутренняя структура не транслируется в синтаксис какого-либо стандартного языка. Попытки экспорта (например, в JavaScript через сторонние инструменты вроде scratchblocks или sulfurous) носят скорее демонстрационный, чем учебный характер.

EduBlocks, напротив, позиционирует себя как мост. Разработанный при поддержке Anaconda (2017, первоначально как проект Джоша Гиллингема в 14 лет), EduBlocks использует визуальный интерфейс для построчного конструирования кода на реальных языках — Python, HTML, CircuitPython, JavaScript (в более новых версиях). Каждый блок — это буквально одна строка текста; перетаскивание блока в рабочую область немедленно отражается в правой панели как валидный синтаксис. Нажатие «Запустить» выполняет именно этот код — через встроенный интерпретатор (веб-WASM для Python, или связь с micro:bit/Raspberry Pi в офлайн-версии).

Это принципиальное различие:

| Критерий | Scratch | EduBlocks |

|---|---|---|

| Цель | Создание интерактивных проектов (игры, анимации) | Обучение синтаксису и семантике текстовых языков |

| Модель выполнения | Событийно-ориентированная, с внутренним движком | Последовательное выполнение скрипта (как в REPL) |

| Обратная связь | Визуальное поведение спрайтов | Текстовый вывод (print), ошибки интерпретатора, состояние переменных |

| Переход к коду | Не предусмотрен (требует внешнего объяснения соответствия) | Прямой, немедленный, однозначный |

| Целевая аудитория | 8–14 лет, без предварительного опыта | 10–16 лет, с намерением перейти к текстовому программированию |

Особенно ценным в EduBlocks является поддержка физических вычислений: код, написанный блоками, может быть загружен в micro:bit и сразу проявить себя в светодиодах, датчиках, моторах. Это ликвидирует разрыв между «виртуальной» логикой и «реальным» миром — важнейший шаг в формировании инженерного мышления.

Как сейчас учат программировать детей?

Сегодня обучение программированию уходит от бинарного выбора «блоки или код» к многоуровневой траектории. EduBlocks, Code.org (App Lab, Game Lab), Microsoft MakeCode, Blockly (Google), Trinket — все они реализуют ту или иную форму «блочного фасада» над текстовыми языками. Это отражает признание того факта, что препятствие для новичков — синтаксис.

Однако важно не романтизировать блочные интерфейсы. Их чрезмерное применение чревато формированием синтаксической зависимости: ученик не может написать for i in range(5): вручную, потому что привык к блоку «повторить 5 раз», но не помнит, как это выглядит в коде. Более того, некоторые конструкции принципиально трудно выразить блоками без потери выразительности: генераторы, контекстные менеджеры, лямбда-выражения, метапрограммирование — всё это остаётся за пределами визуальных метафор.

Поэтому современные подходы настаивают на временности блочного этапа. Как отмечает исследовательница Кейтлин Керр:

«Блоки — это скаффолдинг: временная структура поддержки, которую необходимо демонтировать, как только основание заложено».

Именно поэтому такие проекты, как EduBlocks, включают в свои учебные программы явные переходные упражнения:

- после трёх проектов на блоках — задание «перепишите этот блок вручную в текстовом редакторе»;

- затем — «исправьте ошибку в готовом коде, используя только текстовый интерфейс»;

- далее — «дополните скрипт функцией, которую нельзя собрать из блоков (например, рекурсией с возвратом значения)».

Это обеспечивает плавный когнитивный сдвиг от тактильного к символическому, от императивного к декларативному, от конкретного к абстрактному.

Критика «игрофикации»

Современные блочные среды, несмотря на продуманную педагогику, сталкиваются с риском поверхностной вовлечённости. Термин игрофикация (gamification), изначально подразумевавший использование игровых механик (очков, уровней, бейджей) для усиления мотивации, в практике часто сводится к замене содержательной деятельности на сбор виртуальных наград. В ряде образовательных платформ (например, упрощённых онлайн-тренажёрах) ребёнок может «пройти модуль циклов», выполнив 10 однообразных drag-and-drop-заданий, но так и не поняв, почему цикл завершается, или как избежать зацикливания. Такой подход формирует иллюзию компетентности — уверенность в знании, не подкреплённую способностью к переносу.

Scratch и EduBlocks в этом плане демонстрируют разный уровень устойчивости к такой деградации.

- В Scratch проектная ориентация («создай игру», «расскажи историю») по умолчанию требует интеграции нескольких концепций: координаты и движение → условные переходы → обработка событий → работа с переменными. Даже простая игра «догонялки» влечёт за собой управление состоянием (очки, жизни), взаимодействие спрайтов (столкновения), синхронизацию (таймеры). Это вынуждает к синтезу.

- В EduBlocks, напротив, опасность фрагментации выше: поскольку каждая строка — отдельный блок, существует соблазн конструировать программы как мозаику, не задумываясь о целостности логики. Именно поэтому в официальной бесплатной учебной программе EduBlocks (шесть уроков + итоговый экзамен, разработанной совместно с педагогами) особое внимание уделено проектным заданиям: «напишите программу, угадывающую число», «создайте светофор на micro:bit», «сгенерируйте HTML-страницу с динамическим содержанием». Только в рамках проекта обнаруживается необходимость структурирования кода, повторного использования и отладки.

Ключевой педагогический принцип здесь — когнитивная диссонансная провокация: намеренное создание ситуаций, в которых визуальная метафора даёт сбой, и ученик вынужден обратиться к тексту. Например:

- «Ваша программа выводит

Noneвместо суммы — почему? Посмотрите, что написано в текстовом окне». - «Блок

input()не возвращает значение в переменную — попробуйте вручную добавить присваивание:name = input("Имя? ")».

Такие моменты разрушают иллюзию «всё можно сделать перетаскиванием» и открывают путь к осознанному использованию синтаксиса.

Роль педагога

Визуальные среды часто воспринимаются как инструмент самообучения. Это опасное заблуждение. Исследования (например, метаанализ Hsu et al., 2022) показывают: эффективность блочных сред напрямую коррелирует с качеством педагогического сопровождения. Без обратной связи, постановки рефлексивных вопросов («почему вы выбрали именно этот блок?», «что изменится, если поменять порядок?»), интерпретации ошибок — дети быстро переходят в режим «тыка»: пробуют комбинации, пока не получится, не формируя внутренней модели.

Педагог в этом контексте — дирижёр когнитивных процессов. Его задачи:

- Артикуляция неявного — помогать ученику формулировать то, что он делает интуитивно: «Вы только что создали алгоритм поиска минимума. Как бы вы описали его шаги словами?»

- Создание мостов — явно связывать блочную конструкцию с её текстовым двойником: «Вот блок

repeat 4 times— в Python этоfor i in range(4):. Обратите внимание: двоеточие и отступ обязательны». - Диагностика стратегий — различать, когда ошибка синтаксическая (блоки соединены неверно), семантическая (логика верна, но результат не тот) или концептуальная (непонимание самой идеи цикла).

- Моделирование инженерного поведения — показывать, как сам отлаживает код: читает сообщения об ошибках, вставляет

print()для проверки значений, делит проблему на части.

Особенно эффективным оказывается совместное перекодирование: учитель и ученик вместе переносят проект из Scratch в EduBlocks (например, анимацию движения шара), выявляя расхождения в моделях (событийная vs последовательная), в обработке координат, в управлении временем. Такой трансляционный акт — один из самых мощных приёмов формирования метаязыковой осведомлённости.

Траектория обучения

Рассмотрим конкретную учебную траекторию, реализуемую в практике (например, в рамках сертификационной программы Anaconda Certified: Teach Python Programming with EduBlocks):

Этап 1. Scratch (4–6 занятий)

- Проект: «Анимированная открытка»

- События:

при нажатии зелёного флага,при щелчке по спрайту - Движение:

изменить x на,показать/спрятать - Звук:

играть звук до конца - Параллелизм: несколько спрайтов реагируют независимо

Цель: формирование интуиции событийности и состояния.

- События:

Этап 2. EduBlocks — Python (начальный уровень, 3–4 занятия)

- Проект: «Угадай число»

- Блоки:

input(),random.randint(),if/elif/else,while - Текстовая обратная связь:

print("Больше!"),print("Попыток осталось:", attempts) - Отладка через вывод переменных

Цель: переход от визуального к текстовому, фиксация синтаксиса, работа с переменными как именованными ячейками памяти.

- Блоки:

Этап 3. EduBlocks — micro:bit (2–3 занятия)

- Проект: «Датчик освещённости»

- Чтение

pin0.read_analog(), вывод на LED-матрицу - Условное отображение:

if light > 500: display.show(Image.SUN) - Цикл

while True:как аналогвсегдав Scratch

Цель: связь кода с физическим миром, понимание бесконечного цикла как основы встраиваемых систем.

- Чтение

Этап 4. Переход в IDE (1–2 занятия)

- Ученик открывает Thonny или VS Code, копирует код из EduBlocks,

- Вносит улучшения, невозможные в блоках:

- Функция

def check_guess(guess, target): - Список попыток:

history.append(guess) - Обработка исключений:

try: num = int(user_input) except ValueError: ...

Цель: осознание преимуществ и ограничений блочного интерфейса, формирование автономии.

- Функция

Такая траектория глубинизирует обучение. К концу 12–15 занятий ученик способен и объяснить, почему код устроен так, а не иначе — что и есть суть вычислительного мышления.

Можно ли обойтись без блоков?

Некоторые методики (например, «Code + Math» в Сингапуре или подход «Python с первого дня» в старших классах немецких Gymnasium) отказываются от блоков полностью. Это оправдано при:

- наличии у учеников развитого абстрактного мышления (подростки 14+);

- чёткой мотивации (например, подготовка к олимпиаде);

- сильной языковой подготовке (понимание англоязычных терминов

variable,loop,functionкак концептов, а не звуков); - поддержке через инструменты снижения синтаксической нагрузки: сниппеты, автодополнение, визуальные отладчики (например, Python Tutor).

Однако для младших школьников, для детей с дислексией или СДВГ, для учащихся в условиях цифрового неравенства (ограниченный доступ к ПК, отсутствие дома поддержки) — блоки остаются единственным доступным входом в мир алгоритмического мышления. Они снижают порог вхождения за счёт перераспределения когнитивных ресурсов: с запоминания синтаксиса — на конструирование логики.

Таблица соответствия

Условные обозначения:

🔹 — прямой синтаксический аналог

🔶 — аналог с оговорками (требуется дополнительный код / иная модель)

⚠ — отсутствует прямой аналог; требуется концептуальный переход

| Категория Scratch | Блок (описание) | Python (EduBlocks / начальный уровень) | Комментарий |

|---|---|---|---|

| События | при щелчке по зелёному флагу | # Нет прямого эквивалента # Программа начинает выполнение с первой строки | 🔶 В Python нет глобального «старта по флагу». Инициализация — в начале скрипта. Для имитации: помещать инициализацию в начало, а игровой цикл — в while True: или через обработчики (в PyGame). |

при щелчке по этому спрайту | # Требует GUI: например, в PyGame if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN and sprite.rect.collidepoint(pos): | ⚠ В консольном Python события мыши невозможны без фреймворка. EduBlocks поддерживает события только при работе с micro:bit (on_button_pressed) или HTML/JS. | |

при получении сообщения [X] | # Через функции def on_message_X(): … # Вызов: on_message_X() | 🔶 Scratch-сообщения ≈ вызов функций. Для настоящей асинхронности — asyncio или потоки, но это выходит за рамки начального уровня. | |

| Управление | ждать (1) сек | import time time.sleep(1) | 🔹 Прямой аналог. В EduBlocks есть блок time.sleep(). |

повторить (10) раз | for i in range(10): # тело цикла | 🔹 EduBlocks предоставляет блок repeat 10 times → for i in range(10):. | |

всегда | while True: # тело цикла | 🔹 Прямой аналог. Часто используется для основного игрового/сенсорного цикла на micro:bit. | |

если <условие>, то | if условие: # тело | 🔹 Идентичная логика. Условие в Scratch (x > 0) → x > 0 в Python. | |

если <условие>, то … иначе … | if условие: # тело else: # иное | 🔹 Полный аналог. | |

остановить [этот скрипт / всё] | exit() # или raise SystemExit | 🔶 остановить всё ≈ exit(). остановить этот скрипт в Python не имеет прямого аналога (функции завершают выполнение через return). | |

| Операторы | и, или, не | and, or, not | 🔹 Прямое соответствие. |

случайное число от (1) до (10) | import random random.randint(1, 10) | 🔹 В EduBlocks — блок random.randint(1, 10). | |

=, <, >, ≠ | ==, <, >, != | 🔹 Только = → == (проверка равенства). Присваивание — =. | |

| Переменные | создать переменную [score] | score = 0 # или другое начальное значение | 🔹 Объявление не требуется; присваивание создаёт переменную. |

изменить [score] на (1) | score = score + 1 # или score += 1 | 🔹 EduBlocks предоставляет блок score = score + 1. | |

задать [score] значение (0) | score = 0 | 🔹 Прямой аналог. | |

| Движение (спрайты) | идти на (10) шагов | Нет аналога в консольном Python # В PyGame: x += 10 * cos(angle) | ⚠ Координаты и движение требуют графической среды. В EduBlocks при работе с micro:bit — display.show(Image.ARROW_N) и т.п., но не 2D-движение. |

повернуть направо (15) градусов | См. выше | ⚠ Только при наличии модели ориентации (например, turtle: t.right(15)). | |

перейти к x: (0) y: (0) | См. выше | ⚠ | |

| Внешний вид | сказать [Привет!] (2) сек | print("Привет!") time.sleep(2) | 🔶 Вывод в консоль + задержка. В GUI — label.text = "Привет!", затем таймер. |

сменить костюм на [costume1] | Нет аналога # В PyGame: sprite.image = image1 | ⚠ Требует работы с изображениями и состояниями объектов. | |

| Звуки | играть звук [meow] до конца | Консольный Python: import os os.system("play meow.wav") # Или через pygame.mixer | 🔶 EduBlocks не поддерживает звук в базовой Python-версии. Только через расширения (micro:bit — тональные сигналы: music.play(music.POWER_UP)). |

| Функции (пользовательские блоки) | определить [прыжок] повторить (4) раза … | def прыжок(): for i in range(4): # действия | 🔹 Прямой аналог без параметров. |

определить [прыжок на (высота)] изменить y на (высота) | def прыжок(высота): y += высота | 🔹 EduBlocks поддерживает параметризованные блоки → def jump(height):. | |

| Списки | создать список [inventory] | inventory = [] | 🔹 Пустой список. |

добавить [яблоко] к [inventory] | inventory.append("яблоко") | 🔹 | |

удалить (1)-й элемент [inventory] | del inventory[0] # или inventory.pop(0) | 🔹 Индексация с 0 в Python vs с 1 в Scratch. | |

длина [inventory] | len(inventory) | 🔹 |

Важные концептуальные расхождения

| Аспект | Scratch | Python (начальный уровень) |

|---|---|---|

| Модель выполнения | Параллельные скрипты (на одном спрайте может быть несколько всегда), управляемые событиями | Последовательное выполнение (один поток), события — только при явной поддержке (GUI, micro:bit) |

| Область видимости | Переменные: глобальные / для спрайта; списки — аналогично | Переменные: глобальные / локальные в функциях; нет «привязки к объекту» без ООП |

| Типизация | Динамическая, неявная, но строгая внутри категорий (текст ≠ число) | Динамическая, но слабо проверяемая: + работает и для чисел (1+2), и для строк ("a"+"b"), но не между типами ("a"+1 → ошибка) |

| Отладка | Визуальное наблюдение за спрайтами; сказать как лог | print(), ошибки интерпретатора, отладчик в IDE (Thonny, VS Code) |

Рекомендация по использованию таблицы в обучении

- На этапе Scratch — вводите термины: «блок

если— это условная инструкция». - При переходе в EduBlocks — показывайте правую панель одновременно с конструированием: «Смотрите — каждый блок — это строка кода».

- На этапе IDE — давайте задание «переписать проект из EduBlocks вручную», начиная с копирования текста, затем — с заменой имён, добавлением функций, обработкой ошибок.